Text: Max Glauner

Der russisch-jüdische Maler Chaïm Soutine floh ein Jahr vor dem ersten Weltkrieg von den Rändern Osteuropas ins kulturelle Zentrum Paris. Er ist dort trotz Anerkennung nie angekommen. Das Berner Kunstmuseum bietet jetzt einen faszinierenden Einblick in das Werk des Ausnahmekünstlers, der zwischen Ausgrenzung und Selbstbestimmung immer ein Sonderling blieb.

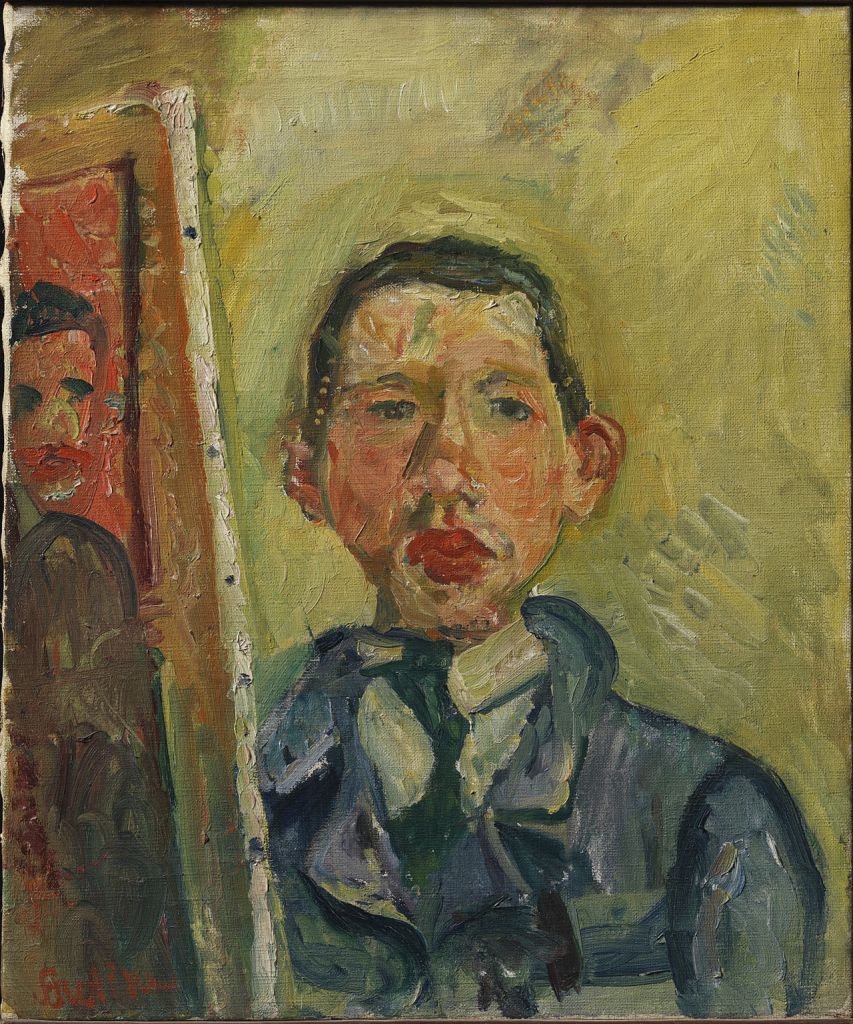

Caïm Soutine, Selbstportrait, 1918, © Wiki, gemeinfrei

«Das arme Huhn,» kommentierte meine Grossmutter und zog mich schnell weiter. Da war ich sechs Jahre alt. In den Sommerferien ging es oft in die Staatsgalerie in Stuttgart, als es den postmodernen Anbau von James Sterling noch nicht gab und der Eintritt umsonst war. In einem der Seitenflügel des Museums, das für mich aussah wie ein Märchenschloss, fand sich nach den von Grossmutter geliebten Klassizisten unter der Rubrik «Moderne» zuverlässig das «arme Huhn» und die demonstrative Abneigungsbekundung meiner Oma. Ich hingegen war davon fasziniert.

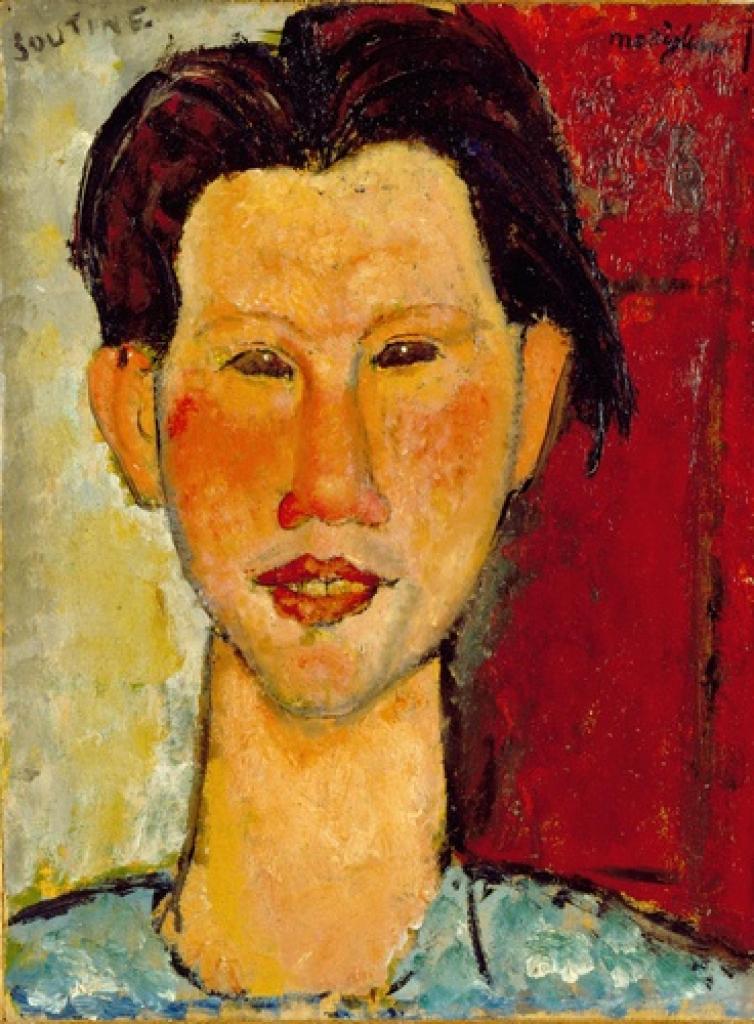

So fasziniert, dass sich nicht nur das in einem Mauerdurchbruch am langen Hals aufgehängte Huhn über weissem Tuch und roten Tomaten, «Poulet et tomates», um 1924, sondern auch den Namen des Malers dieser erbärmlich geschundenen Kreatur nicht mehr vergass: Chaïm Soutine. Der Name verschmolz mir, dem kleinen Kerl, mit dem Bild im Hochformat in Öl und wurde zum Synonym für einen berufsmässig malenden Menschen, noch bevor ich mir Memling, Rembrandt oder Rubens merken konnte. Caïm Soutine, der Einklang von Namen und Bild hatte etwas Magisches. Was ich damals freilich nicht zu ergründen suchte: Während die Herkunft des jüdischen Familiennamens Sutin, der in Soutine romanisiert wurde, nicht bekannt ist, bedeutet «Kaim/ Chaïm» im Jiddischen «Leben». Dem so Benannten wird Kraft, Vitalität und Glück für den weiteren Lebensweg mitgegeben. Bei allen Entbehrungen und Fremdheit des jüdischen Osteuropäers in Frankreich sollte sich dieser Segen bei Soutine einlösen, dank und kraft seiner von Schaffensmut und Schaffenswut getriebenen Malerei, die er «gegen den Strom», wie ihn nun die Berner Ausstellung zutreffend im Untertitel annonciert, sein Leben lang eigensinnig und beharrlich betrieben hat. Doch anders als Vincenz van Gogh, mit dem er sowohl stilistisch wie der Aussenseiterexistenz halber immer wieder verglichen wurde, besass Soutine Fortune und konnte schon zu Lebzeiten mit Anerkennung rechnen. So schafften zwei Begegnungen entscheidende Lebenswendungen, die Freundschaft mit dem italienischen Maler Amedeo Modigliani, Expat in Paris wie er, und seine «Entdeckung» durch den exzentrischen U.S.-amerikanischen Pharmaziemagnaten und Kunstsammler Albert C. Barnes.

Vom Shtetl in den Bienenkorb

Chaïm Soutine wird als Khaim Solomonowitch Sutin irgendwann im Januar 1893 geboren. So genau weiss man das heute nicht. Auch weil der julianische Kalender, der in Russland gilt, mit dem westeuropäischen gregorianischen in der Geburtsstadt Soutines wie die westlichen und östlichen Kulturen miteinander konkurrenzieren. Smilavitchi liegt gut 25 Kilometer von der Weissrussischen Hauptstatt Minsk entfernt und gehört seit der zweiten polnischen Teilung 1793 zum russischen Zarenreich, nach der Oktoberrevolution zur Weissrussischen Sozialistischen Sowjetrepublik, die 1991 als Belarus nominell unabhängig wurde. Jiddisch ist Verkehrssprache, Smiliavitchi ein typisches Schtetl. Der jüdische Bevölkerungsanteil beträgt vor der völligen Vernichtung im zweiten Weltkrieg über 60 Prozent und damit etwas über 2’300 Einwohner. Der Anpassungsdruck, dem ein junger Mensch dort ausgesetzt ist, bekommt Soutine am eigenen Leib zu spüren, auch wenn es ihm zunächst gelingt als 10ter von 11 Kindern unter dem Erziehungsradar seiner Eltern hindurchzufliegen. Schon früh zeichnet und malt er begeistert. Nach der Talmudschule reist er gegen den Rat der Eltern nach Minsk und finanziert den Besuch einer Zeichenschule als Retuscheur bei einem Fotografen. Da ist er nicht einmal dreizehn. Mit siebzehn portraitiert er heimlich einen orthodoxen Juden, der das mosaische Bilderverbot sehr ernst nimmt. Soutine wird dafür von den Söhnen des Manns krankenhausreif geschlagen. Zum Glück? Ihm wird nach der Anzeige seiner Eltern eine Entschädigung zugesprochen. Er kann sich davon in der Kunsthochschule im litauischen Vilnius einschreiben.

Sein Minsker Malerfreund Michail Kikóin begleitet ihn. Er wird ihm zeitlebens verbunden bleiben, ebenso wie Pinchus Krémègne, den sie in Vilnius kennenlernen. Die drei entfliehen ein Jahr vor dem ersten Weltkrieg 1913 dem repressiv-autoritären Zarenreich und der Enge des Schtetls. Das Ziel ihrer Träume, Paris, das sie über 2000 Kilometer entfernt nach vier Tagen,in der Holzklasse auf Bänken und am Boden sitzend erreichen. Ein unbekannter Gönner finanziert die beschwerliche Reise. Ihre erste Bleibe ist die Künstlerkolonie La Ruche, der Bienenkorb im Quartier Montparnasse, Zuflucht vieler Emigranten mit russisch-jüdischem Hintergrund wie dem Maler Marc Chagall, den Bildhauern Ossip Zadkine und Jaques Lipchitz, aber auch dem Maler Fernand Léger aus der Normandie sowie dem Italiener Amedeo Modigliani.

Amedeo Modigliani, Portrait Chaïm Soutine, 1915, © Staatsgalerie Stuttgart, gemeinfrei

Soutines erste Zeit in Paris, die in die nationale Notsituation des ersten Weltkriegs hinein reicht, ist von Armut, Hunger und Krankheit geprägt. Gelegenheitsjobs halten ihn gerade so über Wasser. Doch er zieht sich durch die Entbehrungen ein Magenleiden zu, das ihm schliesslich dreissig Jahre später auf dem Scheitelpunkt des zweiten Weltkriegs 1943 das Leben kostet. Ein hoher Preis für die Kunst, der ihn wieder in die Nähe van Goghs und den Malermythen vom Genie rückt, das sich für die Kunst opfert, um solchermassen zum erlösungsmächtigen Heros aufzusteigen, mit dessen Hinterlassenschaften, den genialen Bildwerken, ein Stück Erlösungsmacht ins Wohnzimmer geholt werden kann. Soutines Malerfreund Modigliani, er brachte ihn mit dem polnischstämmigen Kunsthändler Léopold Zborowski zusammen, starb bereits am 24. Januar 1920 gerade 36-jährig an Tuberkulose. Ganz nach Handlungslogik der zeitgenössischen Oper springt seine im achten Monat schwangere Lebensgefährtin Jeanne Hébuterne zwei Tage später gerade einmal 22-jährig und ebenso Malerin aus dem fünften Stock in den Tod. Sie tritt erst 1992 aus dem anekdotischen Schatten Modiglianis, nachdem ein Konvolut ihrer Arbeiten beim Entrümpeln eines Pariser Kellers gefunden wurde. Soutines Leben verlief verglichen dazu in ruhigen Bahnen. Er belegte zunächst die renommierte Kunsthochschule École des Beaux-Arts de Paris für zwei Jahre und besuchte, wie es sich seit über hundert Jahren in Paris für einen angehenden Künstler gehörte, zum Studium der grossen Meister den Louvre.

Von der Notwendigkeit zu malen

Dabei fällt auf, dass er sich dort direkter und unmittelbarer als seine Kolleg:innen mit bestimmten Kunstwerden auseinandersetzt, die jedoch nicht zum klassischen Kanon der Malerei der Zeit gehören: Jean Fouquets «Portrait des König von Frankreich Charles VII», 1450-55, das die Blaupause für seine Bildnisse namenloser einfacher Leute abgeben sollte und Rembrandt van Rijns «Geschlachteter Ochse», 1655, den er in Serie zu überbieten suchte. Legendär ist die Anekdote, nach der Soutine zur Vorlage ein ausgeweidetes Rind an den Hinterläufen im Atelier aufhängen liess, um das inkarnat des rohen Fleisches möglichst direkt einzufangen. Dort hing der Kadaver tagelang, faulte, stank bestialisch und wurde, da das Fleisch die Farbe verlor, regelmässig mit frischem Blut übergossen, das der Künstler eimerweise beim Metzger um die Ecke holte. Bern zeigt zwei Versionen dieser Serie, die 1925 entstand, «Le boef écorché», aus eigenem Bestand und «Boef et tête de veau» aus dem Pariser Musée d’Orangerie, in dem sich zur Rindshälfte noch einen Kalbskopf gesellt.

Die Anekdote könnte leicht dazu verführen, anzunehmen, Soutine ginge es um die möglichst naturgetreue Schilderung des Gegenstandes. Präziser wäre, das Gegenüber, den Gegenstand als eine Kraftquelle zu bezeichnen, die den Künstler in einem Dialog zum malerischen Akt verhilft. Soutine geht es primär nicht um die dargestellte Figur oder Landschaft, sondern ihm geht es, wie Thomas Hirschhorn in einem für die Ausstellung produzierten Video zutreffend sagt, «um nichts weniger als die Wiederentdeckung der Malerei.»

Rembrandt und Chaim Soutine, Ausgeweideter Ochse hängend, 1665 und 1925 © Wiki gemeinfrei

Das ist das Faszinierende der Berner Ausstellung, die zuvor im K20, der Düsseldorfer Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen und dem Dänischen Louisiana Museum of Modern Art, Humlebaek Station machte, besteht darin, dass wir dieser Widerentdeckung unmittelbar von den dem Leben abgetrotzten Anfängen bis zum erzwungenen Abschluss beiwohnen dürfen. Es geht um die Magie vor unseren Augen nur durch Farbe etwas entstehen zu lassen, das uns in seinen Bann schlägt, nicht weil es etwas wichtiges, prominentes, kostbares präsentiert, sondern den Akt seiner Entstehung unmittelbar nachvollziehbar macht. Dieses Prozessuale in Soutines Bildern, wenn wir so wollen das Performative, also die Handlung, den Vorgang des Malens sichtbar werden zu lassen, macht das Moderne, das Zeitgenössische seiner Kunst aus. Das wird schon mit dem ältesten Bild der Berner Ausstellung, dem Stilleben «Nature morte aux harengs» 1915/16 sichtbar. Wir sehen das karge Mahl auf schwarzem Tisch, leere weisse Kaffeeschale, zwei gierig-spitze Gabeln, drei erbärmlich dürre Heringe attackierend. Das lässt sich mühelos als Allegorie auf die existenziellen Entbehrungen des Künstlers, womöglich der Gesellschaft, vielleicht der Welt lesen. Doch Soutine geht es eigentlich um etwas anderes. In dem er drei schrumpelige Fische für Bildwürdig erklärt, negiert er im Grunde die Bedeutung des Sujets. Ihm geht es vielmehr um materielle Qualitäten, das Silber der Schuppen, der Gabeln, die von der Farbe hervorgebracht werden, den Kontrast zwischen Holzteller und Tisch, die schwarze Oberfläche, ihre Tiefe, die die Gegenstände fast verschluckt. Das ist es, was uns an dem simplen Bild abholt und verweilen lässt. Nicht die traurigen Glubschaugen der Fischchen, sondern ihr leuchtendes hoffnungsfrohes Gelb, nicht der Gegenstand, sondern die Farbe, die den Gegenstand hervorbringt. Hier liegt das Alchemistische, das Zauberhafte der Malerei. So erklärt sich auch, warum Soutine für seine Bilder nie Vorzeichnungen verwendete. Proportion und Form brachte er direkt mit dem Pinsel auf die Leinwand. Bei Soutine wird die Malerei zum Ereignis. Sie wird von nichts und niemand in Dienst gestellt. Moden der Avantgarden macht er schlicht nicht mit. Fauvismus, Kubismus, Surrealismus gehen schlicht an ihm vorbei. Das Primat des Malerischen zeigt sich auch in der reduzierten Wahl seiner Gegenstände. Sie beschränkt sich auf drei Gattungen, das Tronie, die Darstellung einer anonymen Person, in Bern wird dazu auch ein Selbstportrait aus dem Jahr 1918 aus Princeton gezeigt, zweitens Kleinstadtansichten und drittens das umfangreichste Konvolut, Stillleben von den Heringen bis zum Ochsen, von toten Hühnern bis zu Rochen.

Karriereschub in der Provinz

In der Dringlichkeit Malerei absolut zu setzen kommt Soutine tatsächlich Vincenz van Gogh gleich. Doch anders als dieser, der zu Lebzeiten kein Bild an den Mann brachte, hatte Soutine ein gutes Netzwerk an Freunden und Gönnern, die seine Obsession zu schätzten wussten. Galerist Zborowski verkauft bereits 1918, da ist der Künstler keine 30, eine Reihe von Gemälden an den elsässischen nach Paris übergesiedelten Unternehmer und Sammler Jonas Netter. Zborowski schickt den Künstler anschliessend in die Abgeschiedenheit der Pyrenäenberge. Er erwartet einen Karriereschub, der tatsächlich auch eintritt. 1922 kehrt Soutine mit 200 Leinwänden aus der Provinz zurück. Die meisten davon sind Stadtansichten. Im gleichen Jahr kauft der Industrielle Albert C. Barnes 51 Gemälde, was für den Maler aus dem osteuropäischen Niemandsland ein kometenhafter Aufstieg bedeutet. Die Pariser Szene nimmt es erstaunt und neidisch auf. An Soutines Malerei kommt man nicht mehr herum. Es wäre interessant gewesen, welche Arbeiten von Barnes gekauft wurden. Doch die Fonation in Philadelphia atmet heute noch den schrulligen Geist ihres Gründers, der gerne selbst durch seine Sammlung führte, zum Beispiel Thomas Mann, Greta Garbo und Charlie Chaplin aber nicht T.S. Eliot und Le Corbusier. Es wurden für Europa keine Bilder ausgeliehen.

Doch die annähernd siebzig in Bern ausgestellten Gemälde beeindrucken. Einmalig der Grosse Oberlichtsaal im historischen Hauptgebäude. Beeindruckend, die Portraits, wie der in leuchtendes Rot gekleidete, linkisch-selbstbewusst sitzende Hotelpage «Le Groom», 1925, aus dem Centre Pompidou, Paris. Eine Ikone der französischen Zwischenkriegskunst. Er platzt förmlich aus dem dunklen Hintergrund, der ihn gleich wieder verschlingen will. Im grossen Saal werden allerdings die Stadtlandschaften zum herausragenden Ereignis. Sie entfalten wie selten in der Malerei als Fest von Farbe und Bewegung. Ihre Dynamik greift weit ins Heute vor. «La Coline de Céret», um 1921, macht die Tektonik des dargestellten Hügels zu einer von reiner Form, eine Gratwanderung zwischen Darstellung, Abstraktion und Auflösung. Schwindelerregend, aufregend, unbedingt sehenswert!

—

Ausstellung “Chaïm Soutine. À contre-courant» vom 16. August bis zum 1. Dezember 2024 Kunstmuseum Bern https://www.museen-bern.ch/de/

Der Text erschien redaktionell überarbeitet zuerst online am 22.08.2024 auf Republik.ch