Was heißt gemeinsam künstlerisch arbeiten? Diese Frage zeigt sich unter den Vorzeichen von Corona aktueller denn je. Im siebten Teil dieser Reihe geben die Künstlerin Marie-Antoinette Chiarenza und der Künstler Daniel Hauser zum Thema Gemeinschaftsarbeit Auskunft. Sie wirken seit 1983 zusammen, seit 1997 unter dem Namen RELAX.

KUNSTFORUM International gab 2017 im Band 250 den ersten Teil der Reihe Kollaborationen heraus. Der Plural im Titel war mit Bedacht gewählt. Die Singularform Kollaboration ist bis heute problematisch. In der Dissertation der heutigen Direktorin der Berner Kunstmuseen Nina Zimmer zur Gruppe Spur fällt der Begriff nicht ein Mal. Zimmer spricht durchweg von „Gemeinschaftsarbeit“.1 Auch der Soziologe Richard Sennett umgeht in seiner Studie zur Zusammenarbeit das Wort Collaboration. Er spricht von „work together“ und „cooperation“.2 Doch das Wort Kollaboration hat im Kontext performativer und aktivistischer Kunst Konjunktur.3 2016 hatten wir im KUNSTFORUM Kollaboration als dritten Modus der Partitzipation, der Teilhabe am künstlerischen Prozess, beschrieben.4 Nach der Interaktion und Kooperation, steht sie für einen schöpferischen Akt, an dem zwei oder mehrere Akteure gleichrangig beteiligt sind und jederzeit in den Prozess eingreifen können. Sie hinterlassen dabei im Werk oder der Aufführung wiedererkennbar ihre Marken. Dazu bedarf es neben künstlerischer Haltung vor allem einer Öffnung, eine Empfänglichkeit für den jeweils anderen. Das geht, wie in den vorangegangenen Gesprächen häufig betont wurde, mit einem konfrontativen, kämpferischen Verhältnis einher, gepaart mit einer Achtsamkeit und Vertrauen füreinander. Die Komplexität von künstlerischem Agon bei gleichzeitiger Bereitschaft zu Responsivität und Empathie wird im Begriff der Kollaboration nicht eingeholt, zu schweigen davon, dass seine bis heute wirkmächtige Bedeutung aus dem zweiten Weltkrieg nachhallt und genau das Gegenteil von Widerständigkeit und Kampf assoziiert. Daher schlagen wir vor, vom Kollaborativ 5, bei den Beteiligten von Akteuren zu sprechen, wenn es emphatisch um künstlerische Zusammenarbeit geht.

Der skizzierte Perspektivwechsel wird mit der hier dokumentierten Unterhaltung zwischen dem Autor und der Künstlerin Marie-Antoinette Chiarenza und dem Künstler Daniel Hauser sinnfällig. Chiarenza & Hauser arbeiten seit 1983, ab 1997 unter dem Namen RELAX zusammen. Das Kollaborativ spielt bei ihnen auch auf weiteren Ebenen eine Rolle. Ihre Handlungsanweisungen, Performances, Installationen und Publikationen öffnen Spannungsverhältnisse in Diskursfeldern und Institutionen, indem sie mit diesen in ein kollaboratives Verhältnis treten und so deren Potentiale und Widersprüche aufzeigen. Nicht zuletzt ist es ihr Publikum, das aktiv in diesen Arbeitsprozess, in eine Ausstellungs- und Aufführungssituation eingebunden wird, um eine öffentliche Einrichtung oder einen Diskurs auf seine Belastbarkeit hin zu prüfen.

Das Gespräch zwischen Chiarenza & Hauser fand Ende April während der Corona-Pandemie in deren Atelier in Zürich statt. Im Folgenden werden Chiarenza & Hauser ihrem Arbeits prinzip entsprechend nicht personalisiert.

Max Glauner: Ihr arbeitet nun seit über dreissig Jahren zusammen. Wie steht Ihr zu dem Begriff Kollaboration?

RELAX: Wir sind ein Kollektiv. Wir haben Mühe mit dem Begriff Kollaboration. Wir sprechen von Zusammenarbeit. Das schliesst die Interaktion mit dem Publikum ein. Zudem pflegen wir Allianzen, die nicht Teil der Kunstwelt sind und doch auf unsere Arbeit zurückwirken. Auch arbeiten wir nicht nur mit Kunst-Institutionen zusammen.

RELAX: Wie die Begriffe Komplizenschaft oder das Kollektiv hat der Term Kollaboration in den letzten Jahren eine positive Umdeutung erfahren. Viel problematischer ist das Wort Partizipation. Ein Begriff aus der verwalteten Welt. Man integriert Leute und holt dabei seine Legitimation ab. Wir sprechen lieber von Interaktion.

Was heisst bei Euch Interaktion auch in Abgrenzung zur Kollaboration beziehungsweise zum Kollaborativ? Dieses hält eine Spannung, einen Widerspruch in der Arbeit aus, statt sich an den anderen postkapitulativ anzuschmiegen.

RELAX: Wir wissen nicht genau was Du meinst. Wir arbeiten mit Institutionen und sind am Zusammenarbeiten interessiert. Die Praxis der Institutionskritik verfolgen wir selbstverständlich weiter, auch wenn die Zusammenarbeit besonders dann schwierig wird, wenn ein kuratorisches Konzept womöglich eine Fahne hochhält. Aber wir glauben es gibt überzeugende Formen der Zusammenarbeit. Wir sind uns 1983 erstmals begegnet, um die besetzte Fabrik Girophares im Pariser Stadtteil la Villette zu legalisieren und zu einem Kulturhaus umzuwandeln. Das war kooperativ, in dem Sinn, dass wir nach der Squat- und Punk-Idee ein Objekt besetzten und die Infrastruktur und die Werkzeuge teilten. Alle brachten etwas ein. Damit traten wir an die Stadt Paris heran, mit der wir ein Abkommen suchten. Das hat unsere Arbeit ästhetisch und politisch mitgeprägt.

RELAX: Dennoch hat das Kooperative sicher eine andere Richtung. Es hat eine genossenschaftliche und eine institutionelle Ebene. Doch uns geht es nicht nur um das Teilen einer Infrastruktur, sondern in Interaktionen zu denken und zu arbeiten. Bei uns gibt es mindestens zwei Ebenen der Zusammenarbeit. Unser Kollaborativ und die Kooperation mit anderen.

Der Unterschied zwischen einer Kooperation und einem Kollaborativ scheint mir darin zu liegen, dass beim Kollaborativ kein Rahmen abgesteckt ist, die Regeln verhandelbar sind. Der Prozess ist entscheidend, nicht das fertige Produkt.

RELAX: Ja, genau. Einer der Vorzüge des Kollaborativs ist sicher, dass das Meiste immer wieder neu ausgehandelt werden kann.

Wie können wir uns diese Interaktion vorstellen?

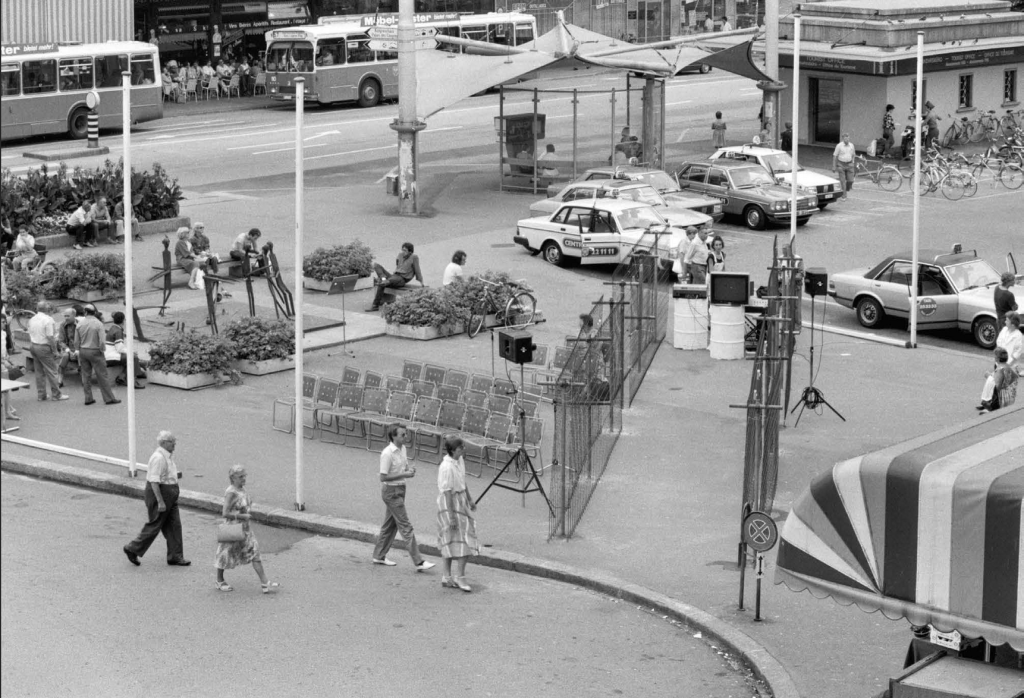

RELAX: Zum ersten Mal ist uns das 1985 eher zufällig gelungen. Wir waren dazu eingeladen für zwei Tage vor dem Bieler Bahnhof die Installation „archastik 5“ aufzubauen. Sie bestand aus Baugittern, die den direkten Zugang zum Bahnhofsvorplatz versperrten, gleichzeitig aber einen Korridor bildeten, aus Stuhlreihen und einer Mikrofonanlage. Mit dem Aufbau hatten wir jede weitere Kontrolle über das Geschehen abgegeben. Auf einmal versammelten sich die Leute, ein Männerchor sang. Der öffentliche Raum bekam in der Verweigerung blosse Passage zu sein, eine völlig neue Qualität.

Aber die Installation war für manche sicher auch eine Zumutung?

RELAX: Ja, sicher. Leute haben sich darüber geärgert, dass sie nicht geradeaus zur Bushaltestelle oder in die Stadt kamen. Aber der Grossteil der Leute war neugierig und hat sich auf die Situation eingelassen. Ein- und Ausschlussmechanismen spielen seither in unseren Arbeiten eine wichtige Rolle, da wir sonst kaum an verdeckte Themenbereiche und Narrative herankommen.

Ein gutes Beispiel hierfür ist Euer Beitrag „goldfinger“ für die Gruppenausstellung „The Swiss Paradigm“ in der Winnipeg Art Gallery, Kanada, 1993.

RELAX: „Goldfinger“ zeigte interaktive Formen, oder in Deinen Worten, das Kollaborativ, auf verschiedenen Ebenen. Wir wollten uns nicht hinter dem Ausstellungstitel der Kuratorin einreihen. Wir entwarfen einen anonym-sachlichen Ausstellungsparcours, um die Grenzen zwischen der Installation und dem Museumsfoyer zu verwischen, in dem wir neben Topfpalmen, Tischen, Sofas, Videos zeigten. Sie dokumentierten unter anderem einen von uns inszenierten Kunstraub. Wir hatten je ein Werk aus der Inuit-Sammlung und eines aus der Sammlung der Moderne und Gegenwart entwendet. Dabei haben wir gegen anfängliche Widerstände städtische Polizisten, die Bürgermeisterin, den demokratischen Oppositionsführer Kanadas und die Kuratorinnen der Kunst- wie der Inuit-Sammlung involviert.

Die Zusammenarbeit mit Institutionen ist in jedem Fall prekär, wenn ihr es darauf anlegt, ihr Selbstverständnis auf die Waage zu legen. Wo verläuft die Grenze zwischen einer Kollaboration, also dem Zuarbeiten und einem Kollaborativ, das heißt einer widerständigen Auseinandersetzung?

RELAX: Hier lieferst Du gerade das Verständnis für diese Unterscheidung. Das wird etwa in der Arbeit „Platzhalter“ gut sichtbar, die wir 2006 im Rahmen der von Pia Lanzinger, Farida Heuck und Ralf Homann kuratierten „Ortstermine“ in München realisierten. Wir wollten die kommerziellen Interessen und Machtverhältnisse im öffentlichen Raum aufgreifen, wo Bürgerinnen und Bürger auf Kundinnen reduziert sind.

RELAX: Ein wichtiger Schritt der Zusammenarbeit bestand darin, über Internet, Radio und Zeitungsannoncen die Leute zu informieren und Sozialeinrichtungen, Bürgerinitiativen und Vereine darauf hinzuweisen, dass im Stadtraum Werbeflächen zum freien Gebrauch zur Verfügung stehen. Für diese Flächen mussten wir zuvor bei der Stadt München die Bewilligungen einholen, was kompliziert war. Jedenfalls nutzten viele der Angesprochenen die Gelegenheit und brachten ein ungewohntes Bild von Repräsentanz in die Stadt, das die gängige Adressierung durch Werbung unterlief.

Gesellschaftliche und soziale Beziehungen, Zusammenarbeit, funktioniert überwiegend über Tausch- und Schuldverhältnisse, Geld und die Wertfrage. Ihr habt Euer Publikum wiederholt mit diesen Fragen konfrontiert. Könnt ihr das erläutern?

RELAX: Da gibt es sehr einfache Arbeiten wie etwa die Neonschrift „who pays?“, die ab 2008 in der verglasten Empfangshalle des Kunstmuseums Liechtenstein platziert war. Oder der Pappbecher, ein Multiple mit der Aufschrift „you pay but you don’t agree with the price“, der in Kaffee-Bars Verwendung fand. Und es gibt etwas komplexere Video-Installationen wie „shake the dust“ im Kunsthaus Zürich, 2008. Sie widersprach der beliebten Behauptung, dass es kein Außerhalb zum ökonomischen Raum mehr gebe. Ebenso „GO MIO“ im Museum Folkwang Essen, die vor dem Hintergrund des Wirtschaftswandels im Ruhrgebiet das Narrativ der falschen Versprechen konterkarierte, dass nun alle mit Business-Plänen Kreativ-Wirtschaft betreiben sollen. „Invest & drawwipe“, eine Installation, die wir im Museo de la Solidaridad Santiago de Chile 2010 und im Kunstmuseum Bern 2011 gezeigt haben, waren zwei fast identische Installationen, die Bilder dazu geliefert haben, wie die seit 1973 in Gang gesetzte neoliberale „Shock Doctrin“ der Chicago Boys zunächst in Chile und dann global alle und alles mit Finanz-, Ressourcen- und Güterflüssen durchdrang.

RELAX: Dabei ging es uns auch darum, Zwischenräume einzuplanen, die helfen, die Business-as-Usual-Logik zu durchbrechen, die selbst in Kunstinstitutionen herrscht. Zum Beispiel ist uns die Interaktion zwischen Museumspersonal und Besucherinnen zentral. Ein gutes Beispiel ist hier „what is wealth?“ von 2017 im Kunstmuseum Liechtenstein. Die Installation bestand aus zwei Bereichen, einem sogenannten Tausch-Käfig, dem Cage-Room, und einem, um Zeit zu verschwenden, dem Waste-Room. Die Installation enthielt unter anderem ein Glücksrad, Videos zur Kapitalismuskritik, sowie Werke aus der Sammlung des Museums. Das Publikum hatte gegen Hinterlegen eines Wertgegenstandes direkten Zugang, um sich dort einen eigenen Erfahrungs- und Handlungsraum einrichten zu können.

Euer aktuelles Projekt trägt den Arbeitstitel „Die Masche“. Ist das ironisch zu verstehen?

RELAX: Er ist auf jeden Fall zweideutig. Die Masche ist so etwas wie ein bewährter Trick, zum anderen eine Schlinge, die durch Verknüpfung entsteht und eine Situation durchkreuzen kann.

RELAX: (Lacht) Ja, das ist wie ein Ego-Trip gegen Hierarchien. Im gesellschaftlichen Kontext ist für uns die Maschenweite und damit die Beschaffenheit und Durchlässigkeit eines sozialen Gewebes wichtig. Mit „DIE MASCHE (La Trame)“ wollen wir Arbeiten der letzten Jahre weiterverfolgen, den Faden gleichsam wieder aufnehmen. Dazu gehört etwa „what do we want to keep?“, eine Kooperation mit der ETH Zürich, vor zwei Jahren. Wir haben uns mit ihrer Graphischen Sammlung auseinandergesetzt, ihrer Entstehung, ihren patriarchalen Blick-, Ordnungs- und Machtregimes, die Kunst kanonisieren. Eine zweite Arbeit, die wir gerne wieder aufnehmen, ist „a word a day to be wiped away“ im Kunstmuseum Bern, 2018. Dafür haben wir bisher in den Sprachräumen der Türkei, Georgiens und der Schweiz, Leute nach unerwünschten Wörtern gefragt, die aus dem Wortschatz gelöscht werden sollen. In der Ausstellung haben die Leute bei Interesse dann die an Wänden angebrachten Wörter ausgewischt. Seither entsteht eine vielsprachige „Bibliothek der gelöschten Wörter“. Solche Arbeiten verfolgen wir ständig weiter. Sie basieren auf einer konzeptuellen Konstante und enthalten eine Kontextvariable.

RELAX: Sie bezieht sich auf den Ort und die Leute, mit denen wir arbeiten. Das geht aber nur, indem wir das Verhältnis von Produktion und Konsum überprüfen, uns mit den Leuten austauschen und sie in den Produktionsprozess einbeziehen, ob das nun Kuratorinnen, Kuratoren, Passantinnen und Passanten oder Besucherinnen sind.

ANMERKUNGEN

Der Titel des Gesprächs „we save what you give“ ist auch Titel der Monografie von RELAX zu ihren Arbeiten von 1984 bis 2005. Darin Texte von Irene Müller, Ilka & Andreas Ruby, Katharina Schlieben und Soenke Gau, Philip Ursprung, Susann Wintsch. Gestaltung Emanuel Tschumi, edition fink und Verlag für Moderne Kunst Nürnberg, 2006.

1 Siehe Nina Zimmer: SPUR und andere Künstlergruppen. Gemeinschaftsarbeit in der Kunst um 1960 zwischen Moskau und New York, Berlin 2002

2 Siehe Richard Sennett: Zusammenarbeit. Was unsere Gesellschaft zusammenhält, Berlin, 2012, engl: Together: The Rituals, Pleasures, and Politics of Cooperation, Yale 2012

3 Vgl. u. a. Grant H. Kester: The One and the Many. Contemporay Collaborative Art in a Global Context, Duke University Press 2011, Sondra Bacharach, Jeremy Neil Booth, Siv B. Fjærestad, Siv B. (Hrsg.): Collaborative Art in the Twenty-First Century, London / New York 2016 und Ellen Mara De Wachter: Co-Art. Artists on Creative Collaboration, London / New York 2017, und

4 Siehe Max Glauner: Get involved! Partizipation als künstlerische Strategie, deren Modi Interaktion, Kooperation und Kollaboration und die Erfahrung eines „Mittendrin-unddraußen“, in: Kunstforum International Band 240, Köln 2016, S. 31–59

5 Die Adverbialnominalisierung Kollaborativ tilgt das Prozessuale und betont einen Status bzw. eine Institution vgl. Neologismen wie „ Kollektiv“ oder „die Kooperative“ benennen die Institution im Gegensatz zum Begriff „Kooperation“, der einen Vorgang bezeichnet.

RELAX (CHIARENZA & HAUSER & CO)

Marie-Antoinette Chiarenza, geboren 1957 in Tunis, Daniel Hauser, geboren 1959 in Bern, erste Zusammenarbeit 1983 in Paris. Seit 2000 betreiben sie ihr Atelier in Zürich. Das „& co“ in ihrem Namen verweist auf mögliche Zusammenarbeitsformen. Regelmässige Vorträge und Lehrtätigkeit seit 1991, aktuell an der F+F Schule für Kunst und Design in Zürich und der HEAD University of Art in Genf. Bekannt geworden sind sie mit Claims wie thinking alone is criminal (1991), artists are no flags (1993), je suis une femme, pourquoi pas vous? (1995), bezahlt zu sein um nichts zu tun (2007 –2009) und: you pay but you don’t agree with the price (1994–2020).

EINZELAUSSTELLUNGEN (Auswahl)

2018 was wollen wir behalten?, Graphische Sammlung ETH Zürich; 2015 a word a day to be wiped away, Center of Contemporary Art, Tbilisi; 2010, what is wealth?, Cornerhouse Manchester; 2008 GO MIO, Museum Folkwang Essen; 2005 die belege, les quittances, the receipts, Kunsthaus Centre Pasquart Biel-Bienne; 2003 parking avenir, Künstlerhaus Bethanien Berlin; 1999, for sale, Hood Museum of Art, Dartmouth College, Hanover NH, USA.

GRUPPENAUSSTELLUNGEN (Auswahl)

2018 République géniale, Kunstmuseum Bern; 2017 WHO PAYS?, Kunstmuseum Liechtenstein; 2017 Yellow Creature, Kunstmuseum Luzern; 2017 An Exhibition for You, Helmhaus Zürich; 2016 What people do for money, Manifesta 11, Löwenbräukunst, Zürich; 2014, Clusters and Crystals: Observing at Point Zero, Sinopale 5, Sinop – Türkei; 2012 Offside Effect, 1. Tbilisi Triennale, CCA Tbilisi; 2011–2010 Dislocacion, Kunstmuseum Bern und Museo de la Solidaridad Santiago de Chile; 2009 Money for Nothing, Passengers Festival Warschau; 2008 Shifting identities, Kunsthaus Zürich; 2007 Close enough, Steirischer Herbst Graz; 2007 Work to do!, Shedhalle Zürich; 2006 Gefährliche Kreuzungen, Ortstermine Stadt München; 2000 Less Aesthetics, more Ethics, Biennale Venedig, 7. Int. Architekturausstellung, Schweizer Pavillon.