Düstere Farcen aus Sumiswald und Theben: «Die schwarze Spinne» und «Ödipus der Tyrann» könnten auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein. Doch es gibt Gemeinsamkeiten, zu entdecken derzeit in Zürich und Bern.

Den Ortsnamen muss man sich auf der Zunge zergehen lassen – S-u-m-i-s-wald. Lange bevor ich wusste, dass mit Sumiswald ein Flecken im Emmental gemeint ist, berührte er den infantilen Teil meiner Seele: Ich wählte, als ich in die Schweiz zog, die Krankenkasse selbigen Namens. Ich war mir gewiss: Hier musste ich wohl aufgehoben sein.

Doch wir wissen, im Heimeligen waltet das Unheimliche. Das mag den Erfolg der Novelle «Die schwarze Spinne» des Emmentaler Pfarrers Albert Bitzius aka Jeremias Gotthelf von 1842 erklären, der bis heute anhält. Immer wieder taucht sie dramatisiert auf Schweizer Bühnen auf, zuletzt in Basel 2017 veristisch ambitioniert auf rotierender Scheibe, im Zürcher «Pfauen» 2011 in einer kabarettreifen 4-Stunden-Version des Stückezerpflückers Frank Castorf, damals noch Berliner Volksbühne-Intendant, munter-unbekömmlich mit Texthappen von Bulgakow und Artaud angarniert. Wer es mainstreammässiger haben wollte, konnte sich im Frühjahr «Die schwarze Spinne» mit der Castorf-Schauspielerin Lilith Stangenberg als mutige Christine im schmutzigen Mittelalter-Splattermovie-Format im Kino reinziehen.

Das othering der Emmentaler

Gleichsam die ästhetische Mitte suchte jetzt der wie Castorf in der DDR sozialisierte Regisseur Armin Petras. Seine Dramatisierung der «schwarzen Spinne» feierte am vergangenen Samstag im grossen Haus der Bühnen Bern Premiere.

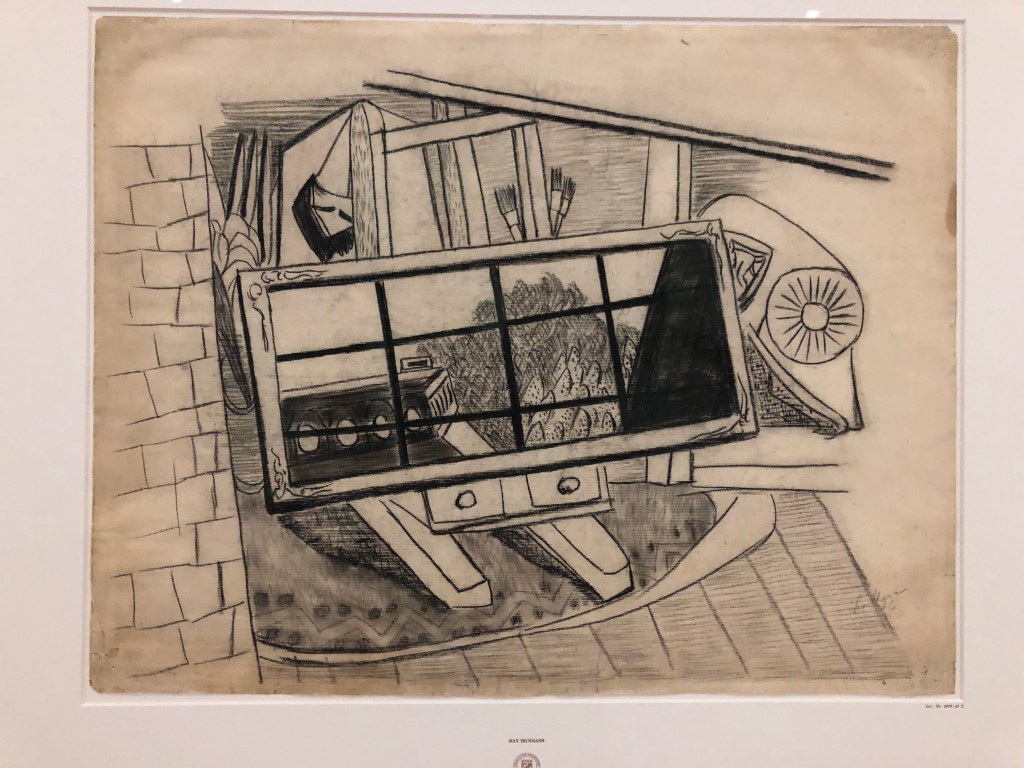

Petras gelingt schaurig-schöne Unterhaltung, befördert durch ein glänzend aufgelegtes Ensemble, das sich nach der fidel-solistischen Eingangsszene der Rahmenerzählung zu einem geschlossenen Chor formiert, aus dem sich die Protagonisten, voraus Yohanna Schwertfeger als Christine, Claudius Körber als Spinne und Linus Schütz als der Grüne, entwickeln können. Dabei helfen Anleihen beim epischen Theater, eine offene Dramaturgie, eine Drehbühne mit hoher Bretterwand im Halbkreis und gekippter Spielfläche, als hätte sie Brechts Bühnenbildner Caspar Neher entworfen (tatsächlich ist die Bühne von Natascha von Steiger).

Zwar spart man es sich in der Inszenierung von Petras, die Sumiswalder als castorfsche Knallchargen darzustellen, doch was man von den Hinterwäldlern so hält in Bern, wird unmissverständlich klar: Bünzli der schlimmsten Sorte. Zur Feier des neugeborenen Kindes steht «Uises Sunneschiin» auf einem Transparent hinter den an der Rampe aufgereihten Protagonisten. Uns wird kein Klischee erspart. Von othering hat man an der Aare offenbar noch nichts gehört. So darf über die Grossmuttertravestie ebenso gelacht werden wie darüber, dass der Pfarrer ein Deutscher ist. Dann aber ist Schluss mit lustig.

Bis auf wenige postdramatische Humoreinlagen, wir könnten auch epische Brechungen sagen, bemüht sich Petras, ernste Sache zu machen. Die Bretterwandseite mit dem sonnigen Transparent wird nach hinten gedreht, und es entfaltet sich ein finsteres Mittelalter aus Leid und Pein.

Wir kennen die Geschichte: Die Sumiswalder stehen unter fremder Herrschaft. Der böse Ritter Hans von Stoffeln (in eherner Rüstung mit Fahne, Jan Maak) knechtet seine Bauern bis aufs Blut und verlangt, dass sie 100 Buchen vor sein Schloss schaffen. Das gelingt ihnen auch. Jedoch nur mithilfe des Teufels, der als Gegenleistung ein ungetauftes Kind vom Dorf verlangt. Damit dieser Pakt zustande kommt, muss die vom Bodensee eingewanderte Christine vermitteln, die, nachdem das erste Kind geboren und doch getauft worden ist, bitter dafür bezahlen sollte, dass das Versprechen nichts galt – wie später die ganze Gemeinschaft, die meinte, den Teufel durch Nichtstun austricksen zu können. Eine schwarze Spinne bemächtigt sich ihrer wie des Viehs und eines jeden, der sie berührt. Erst der selbstlose Einsatz von Priester (Kilian Land) und Kindsmutter (Jeanne Devos) vermag dem ansteckenden Spuk ein Ende zu setzen. Die Spinne wird in das Bystal – den Fensterpfosten – eingepflockt.

So weit, so gut. Was bringt das Berner «Spinnen»-Update? Sicherlich einige unvergessliche Theatermomente. Gelungene Tableaus und viel Theaterzauber mit einfachsten Mitteln. Etwa wenn eingangs das Ensemble die Rampe hochkriecht und später in einen Veitstanz ausbricht, wenn sich die Spinne von Claudius Körber an Hans von Stoffeln vergreift oder kurz darauf auf sächsisch eine irrwitzig improvisierte Ansprache hält auf der Brüstung im ersten Rang.

Inhaltlich? Erfahren wir etwas Neues zum ewigen Konflikt zwischen Individuum und Gemeinschaft? Das passive Abwarten und das Nichts-verlieren-Wollen werden dem aktiven, selbstlosen Einsatz in treffenden Bildern gegenübergestellt. Petras erspart seinen Zuschauerinnen zwar die naheliegende Corona-Parallele, aber er rückt damit die Parabel auch weit von uns weg. Zum bekömmlichen Ende überlässt Petras schliesslich Friedrich Dürrenmatts schaurigem Weihnachtsmärchen das letzte Wort. Damit entschwindet der Abend endgültig ins Ungefähre einer dunkel getriebenen und gottverlassenen Welt. Ausbruch aus Zwangszusammenhängen? Fehlanzeige!

Seuchen überall

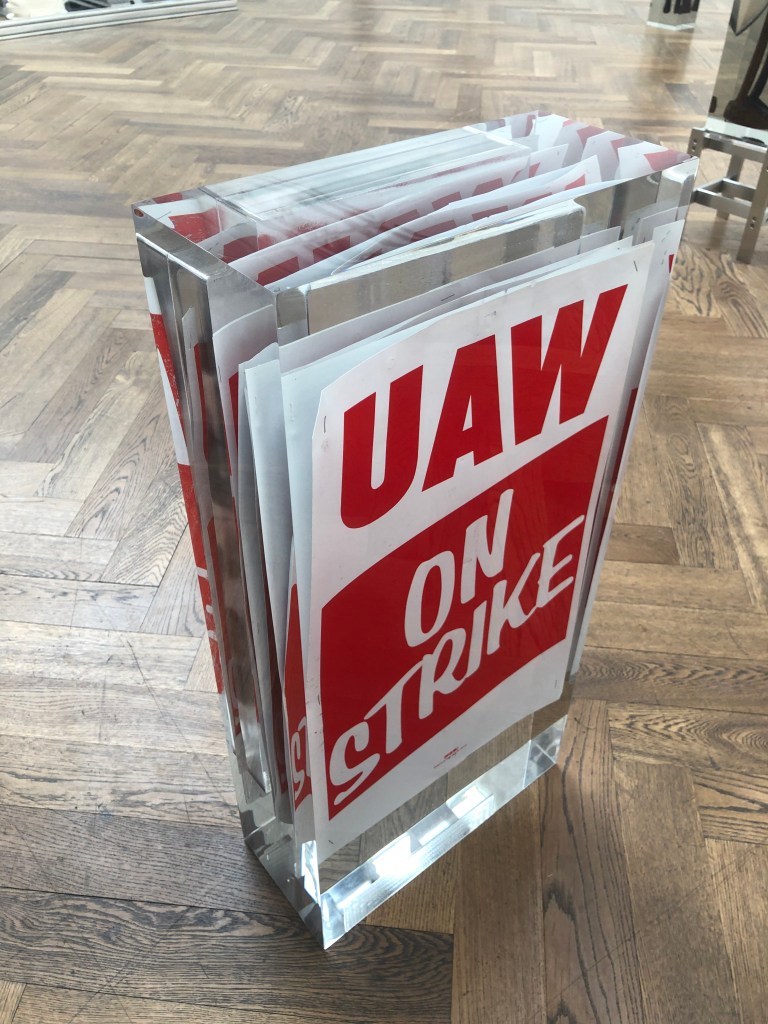

Von Sumiswald nach Theben. Das hiess am vergangenen Wochenende von Bern nach Zürich, ins Schauspielhaus am Pfauen. Dort inszenierte Nicolas Stemann, Co-Leiter des Hauses, den «Ödipus». Wie in Gotthelfs Novelle waltet in Sophokles’ Tragödie ein finsteres Geschehen im Hintergrund. Wütet in Sumiswald die Spinne, ist es hier die Pest. «Die Tiere sterben herdenweise in den Ställen», heisst es bei Gotthelf und Sophokles unisono. Auf allen Bühnen sanitarischer Notstand. Ist uns die Corona-Pandemie zu nah, oder ist sie schon wieder zu weit von uns entfernt, wird hier implizit angespielt gegen das Vergessen und Verdrängen? Auch die Zürcher Inszenierung verzichtet jedenfalls auf explizite Bezugnahme und feiert sich als grosses Tragödinnen-Regietheater.

Dabei geht Stemann formal genau den umgekehrten Weg wie Petras. Entwickelt Petras die Figur aus dem Chorischen, reduziert Stemann den antiken Tragödienchor, die Protagonisten und ihre Gegenspieler auf zwei Darstellerinnen, Alicia Aumüller und Patrycia Ziólkowska, zwei der brillantesten Schauspielerinnen am Haus.

Dieser Reduktionismus besitzt Charme, doch hat er seinen Preis. Die Tragödie schrumpft zum Kammerspiel. Für die grosse Bühne ist die Duo-Besetzung zu klein. Sie muss an die Zuschauer herangeholt werden. Dazu baut Stemann ein paar Zuschauerreihen vorne raus und drei metallglänzende Bühnenstufen vor den eisernen Vorhang. Die Damen in schwarzen Samtkleidern, eins kurz, eins lang, Varianten an Arm und Ausschnitt, betreten ihre Wirkungsstätte von der Seite aus dem Parkett. Trügen sie die weissen Turnschuhe nicht, dächte man, ein Liederabend stünde an.

Schuld und Spiel

Gleich zum Auftakt erfolgt eine erste Korrektur. Ein Prolog gibt den bei Sophokles stummen Ödipus-Töchtern Ismene und Antigone eine Stimme, eine erste verhaltene, schöne Wechselrede der Protagonistinnen Aumüller/Ziólkowska, die das Kommende vage Revue passieren lässt und den Teppich legt, auf dem sich fortan im fordernden Hin und Her die Rollen, Gesten, Haltungen und Stimmungen der beiden bewegen sollen. Das machen sie grossartig mit kontrollierter Wucht, überzeugend, engagiert und hingebungsvoll.

Ödipus betritt bei Stemann wider die Vorlage erst mit der dritten Szene die Bühne, doch mit Aumüller/Ziólkowska ist er auch immer schon da. Die Klage des Chors, die Rechtfertigungen Kreons, Ismenes Beschwichtigungen, die Deutung der Orakelsprüche und schliesslich die Offenbarungen des Sehers Tiresias über Herkunft und Schicksal des Ödipus verdichten sich, als bildeten sie den inneren Monolog einer tief gespaltenen Persönlichkeit, die nicht mit sich ins Reine kommt. Es ist ein grosser Schauspielerinnenabend.

Dass dann aber kein wirklich grosser Theaterabend gelingt, liegt an dem Umstand, dass sich Nicolas Stemann zu viel zugetraut hat. Er zeichnet nicht nur für Textfassung und Regie verantwortlich, sondern auch für Bühne und Musik beziehungsweise den Elektrosound, der weiten Passagen unterlegt wird. Das zum einen. Zum anderen, und das wiegt schwerer, macht er das tragische Verhältnis von Schicksalhaftigkeit und Unterwerfung, von Macht und Ohnmacht, das ganze den Figuren widerfahrende Geschick zu einer diffusen, fast ideologisch wirkenden Frage von Schuld und Verantwortung.

In einer gängigen Sophokles-Übersetzung fällt das Wort «Schuld» zwei Mal. Bei Stemann zählen wir 69 Erwähnungen. Da ist die Zivilrechtsordnung heute weiter. Sie hat den Begriff getilgt. Selbst im Strafrecht spielt er kaum mehr eine Rolle. Was also soll dann das Stakkato «Ihr seid schuld» zur Mitte des Stücks als Vorwurf ans Publikum? Ein Missverständnis, ebenso wie der Schlussplot. Da werden sämtliche Scheinwerfer auf Augenhöhe des Publikums justiert. Partizipative Blendung, ja, wir sind alle Ödipus, ja, wir alle haben es nicht besser verdient. Zur Erleuchtung trägt das nichts bei.

Petras beendet seine «schwarze Spinne» mit einem lauten Punk-Knaller der Beastie Boys: «Fight for Your Right to Party». Stemann setzt einen melancholischen Folk-Heuler von Laura Marling an den Schluss: «What He Wrote». Und wir werden den Verdacht nicht los, die beiden Exponenten der Postdramatik wären insgeheim lieber Frontmänner einer Pop-Band geworden. Der Zauber der Kunst scheint für sie mehr in der Musik als im Theater zu liegen. Macht aber nichts. Auch so sind ihnen sehr sehenswerte Abende gelungen.

Der Text erschien zuerst online in Republik.ch am 16.09.2022